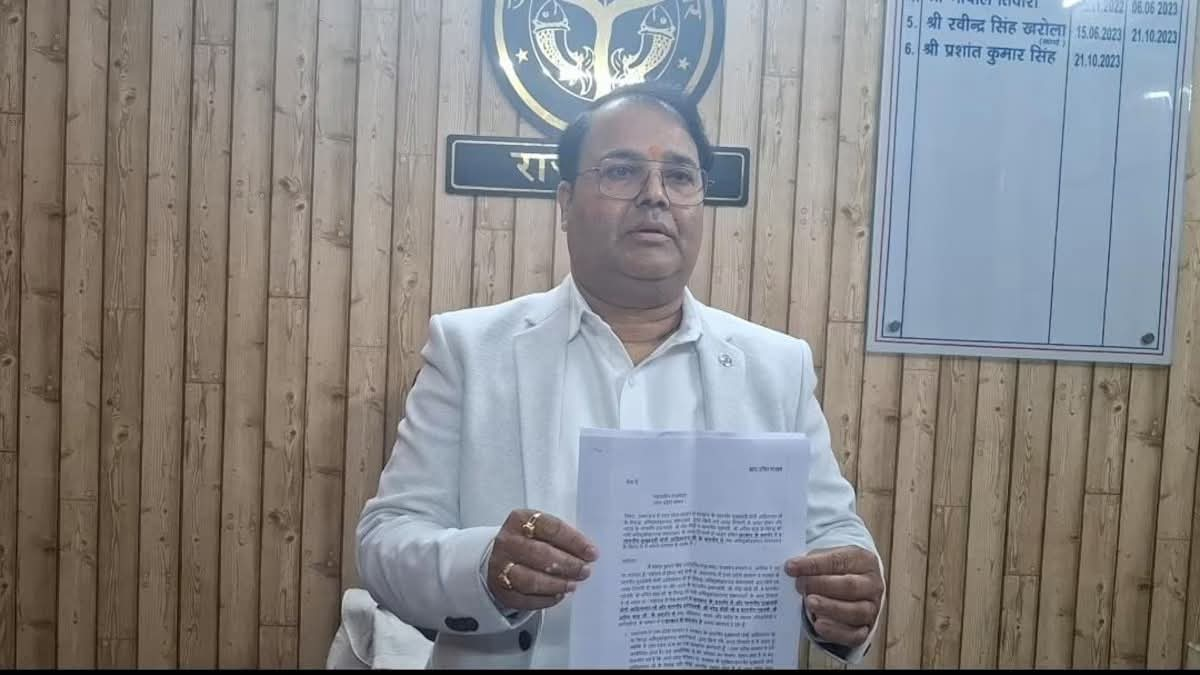

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक दुनिया में इन दिनों कुछ ऐसा घट रहा है, जिसे केवल व्यक्तिगत फैसलों की शृंखला कहकर टाला नहीं जा सकता। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के त्यागपत्र के बाद अयोध्या में तैनात राज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि नौकरशाही के भीतर एक गहरी नैतिक और वैचारिक उथल-पुथल चल रही है।

यह सिर्फ एक अधिकारी का पद छोड़ना नहीं है, बल्कि उस अंतर्द्वंद्व का सार्वजनिक प्रकटीकरण है, जिसमें आज की प्रशासनिक सेवा लगातार फँसती जा रही है कर्तव्य बनाम आत्मसम्मान, संवैधानिक तटस्थता बनाम व्यक्तिगत विवेक।

‘नमक’ की भाषा और नैतिकता का प्रश्न

प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे में जिस वाक्य का प्रयोग किया— “जिसका नमक खाते हैं, उसका सिला अदा करना चाहिए”—वह भारतीय प्रशासनिक और सामाजिक चेतना में गहरे पैठा हुआ भाव है। यह वाक्य केवल निष्ठा का नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है।

उनका तर्क है कि जिस सरकार के अधीन काम करते हुए वेतन लिया जा रहा हो, उसी लोकतांत्रिक नेतृत्व के सार्वजनिक अपमान पर चुप रहना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था। यह सोच प्रशासनिक सेवा में बैठे उन अधिकारियों की भी आवाज़ बनती दिखती है, जो भीतर ही भीतर असहज तो होते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से मौन को ही सुरक्षित विकल्प मानते हैं।

धर्म, राजनीति और सार्वजनिक मर्यादा

इस पूरे प्रकरण की एक अहम कड़ी धार्मिक पदों से दिए गए राजनीतिक वक्तव्य हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पत्र में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टिप्पणियों को अभद्र, अमर्यादित और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया है।

यह सवाल केवल एक संत या एक नेता का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या धार्मिक या सामाजिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से अपमानजनक भाषा प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए?

और यदि ऐसा होता है, तो क्या प्रशासनिक तंत्र केवल मूक दर्शक बना रहेगा?

अधिकारी: सिर्फ फाइलें निपटाने वाला कर्मचारी नहीं

अपने इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने खुद को “वेतनभोगी रोबोट” मानने से इनकार किया है। यह कथन आज की नौकरशाही पर एक गहरी टिप्पणी है। वर्षों से यह बहस चलती रही है कि अधिकारी को सिर्फ नियमों की मशीन होना चाहिए या एक संवेदनशील नागरिक भी।

यह इस्तीफा उस दूसरी धारा की ओर इशारा करता है, जहाँ अधिकारी स्वयं को केवल सेवा नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था के नैतिक पहरेदार के रूप में भी देखने लगे हैं।

जातिवाद और सामाजिक ताने-बाने की चिंता

प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पत्र में जातिवाद और समाज को बाँटने वाली भाषा पर भी चिंता जताई है। यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे सामाजिक रूप से विविध राज्य में धार्मिक और जातिगत बयानबाजी प्रशासनिक स्थिरता के लिए सीधा खतरा बन सकती है। उनका तर्क है कि संविधान ने समानता और न्याय का जो मार्ग चुना है, उसे कमजोर करने वाली किसी भी भाषा के प्रति चुप्पी भी एक प्रकार की सहमति होती है।

नया संकेत या खतरनाक परंपरा?

यहाँ एक असहज सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वैचारिक असहमति पर इस्तीफा देना नौकरशाही में एक नई परंपरा बनेगा? और यदि ऐसा हुआ, तो क्या प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक-वैचारिक दबावों से और अधिक अस्थिर नहीं होगा? लेकिन इसके समानांतर यह भी सच है कि यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि आज भी व्यवस्था के भीतर ऐसे लोग हैं, जो पद से अधिक मूल्य को महत्व देते हैं।

प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा किसी एक सरकार, एक संत या एक विचारधारा का पक्ष नहीं है—यह उस तनाव की कहानी है, जिसमें आज का संवैधानिक तंत्र खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं, बल्कि मर्यादा, भाषा और उत्तरदायित्व से भी चलता है।

यह प्रकरण आने वाले समय में केवल राजनीतिक बहस का नहीं, बल्कि प्रशासनिक आचरण और सार्वजनिक नैतिकता के पुनर्मूल्यांकन का कारण बन सकता है।